mhilano

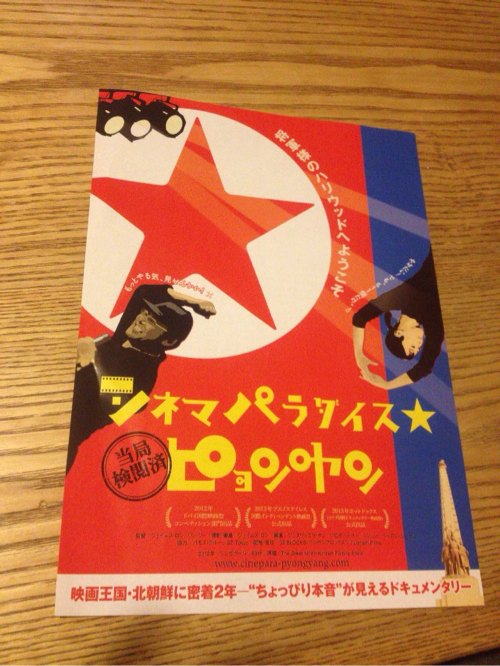

近くて遠い北朝鮮の日常を垣間見れるかもしれない映画を観に行ってきました。

「素顔の北挑戦がほんのちょっぴり見える映画」

日本から北朝鮮というと、独裁政治の軍事国家(アメリカが以前ならず者国家という名前を使っていましたが・・・)で、人々は独裁者のイデオロギーのもと一糸乱れぬマスゲームを連想するロボットの様に暮らしているというステレオタイプのイメージが浮かんでた。

だから、近くて遠い国のことだからその中はどんなふうになっているのだろうと興味がわきました。

しかも、触れ込みではドキュメンタリーとのこと。

イントロダクション

そもそも、なんで北朝鮮のドキュメンタリー映画が作られたのかというと、シンガポールのドキュメンタリー映画作家のジェイムス・ロンとリン・リーの二人が数年前にピョンヤン映画祭(というのがある事自体知らなかった・・・)に招待された折に、現地の映画関係者から「次はピョンヤンを題材に作れってみて」と言われたことがきっかけとのこと。その後、何度も当局と交渉した結果、次の条件付きで撮影が許可されたそうです。

1.外出する際は、必ず案内員が同行する。

2.撮影したものは、その日毎に検閲に出す。

そして撮影は2009年から2年間、4度の訪朝でこの映画は制作されました。

内容は、とある3人の人物を題材にしたドキュメンタリー。

当然、当局の厳正な選定(操作?!)が入ったうえでなので、内容は北朝鮮正当化があふれるドキュメンタリーといえども作られたものと思いきや、意外と普通な人間の姿を見ることが出来ました。(多分、映画は撮影した時系列で編集されていると思われるので前半はプロパガンダを前面に押し出した形でしたが・・・)

北朝鮮の映画学校の学生2人と、大物映画監督の計3人。

何故に映画関連なのかというと、撮影当時の将軍様だった金正日は映画にものすごく力を入れていた(彼の映画好きは有名)のと、映画自体がプロパガンダを推進するうえで重要な手段とされており、北朝鮮の考えを世界に正確に伝えられるためだから。

そんなわけで、映画はこの3人のそれぞれの日常を切り取った形で構成されている。

〜感想〜

普通にドキュメンタリー映画でした。そう感じたのは、例えば、映画学校の二人は確かに北朝鮮の思想や金体制の素晴らしさをカメラの前で説明して入るけれど、それは教育でそう教わったから純粋にそのように話しているだけで、それ以外の場面で見せる表情は他の国の若者と何ら変わらない。だいいち何が白で何が黒なんてものは、どの視点から見るかなだけの問題であって、北朝鮮の国民だから黒なんてナンセンスな考えだなと感じた。

当然この三人は特権階級の人間で、映画学校へ通う二人は、親が大物映画俳優や科学者で、高級マンションに暮らしで食べ物にも困らない。だから、これが北朝鮮の標準的な国民像でないことは確かであるにしても、スクリーンに映る、ちょっとした仕草や日常会話、ひとりごとを見ていると、同じ人間なんだなぁと感じた。

ある場面・・・大物監督は国に捧げる映画として日本に朝鮮軍が占領される悲しい映画を撮ろうと現役北朝鮮軍の若者兵士をエキストラに使う。劇の一番見せ場である、朝鮮軍が日本に占領されその怒りを露わにするシーン(日本人の僕から見るとかなり複雑ではありますが・・・)で彼らは撮影中にヘラヘラわらってなかなか撮影が進まない。驚いたのは、一糸乱れぬ軍国のイメージの象徴的な兵士がそういう姿をみせていること。こういうところに人間的な親近感が湧いてしまいました。一月になったのは撮影当時は、まだ金正日体制の時代。彼は先ほど書いたとおりに映画を芸術として強く支援していたのですが、金正恩体制に変わり、そのあたりがどうなったのか?また、彼らの暮らしはどうなったのか?

その他にも興味深いシーンが数々観られたのですが、検閲のもと限られた場所のみの撮影とはいえ、現地の人の表情を感じることができたのは面白かったです。どうやら、次回作の交渉も始まっているみたいなので、今度はもっと平壌の素顔に迫れる作品になることを期待しています。

ABOUT ME