海外旅行で使えるかもしれないアプリ(ハノイの旅行準備編)

mhilano

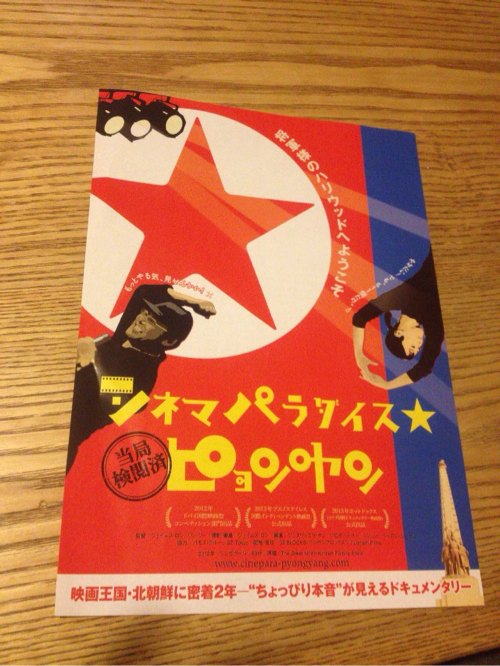

城跡広場

普通にドキュメンタリー映画でした。そう感じたのは、例えば、映画学校の二人は確かに北朝鮮の思想や金体制の素晴らしさをカメラの前で説明して入るけれど、それは教育でそう教わったから純粋にそのように話しているだけで、それ以外の場面で見せる表情は他の国の若者と何ら変わらない。だいいち何が白で何が黒なんてものは、どの視点から見るかなだけの問題であって、北朝鮮の国民だから黒なんてナンセンスな考えだなと感じた。

当然この三人は特権階級の人間で、映画学校へ通う二人は、親が大物映画俳優や科学者で、高級マンションに暮らしで食べ物にも困らない。だから、これが北朝鮮の標準的な国民像でないことは確かであるにしても、スクリーンに映る、ちょっとした仕草や日常会話、ひとりごとを見ていると、同じ人間なんだなぁと感じた。 ある場面・・・大物監督は国に捧げる映画として日本に朝鮮軍が占領される悲しい映画を撮ろうと現役北朝鮮軍の若者兵士をエキストラに使う。劇の一番見せ場である、朝鮮軍が日本に占領されその怒りを露わにするシーン(日本人の僕から見るとかなり複雑ではありますが・・・)で彼らは撮影中にヘラヘラわらってなかなか撮影が進まない。驚いたのは、一糸乱れぬ軍国のイメージの象徴的な兵士がそういう姿をみせていること。こういうところに人間的な親近感が湧いてしまいました。一月になったのは撮影当時は、まだ金正日体制の時代。彼は先ほど書いたとおりに映画を芸術として強く支援していたのですが、金正恩体制に変わり、そのあたりがどうなったのか?また、彼らの暮らしはどうなったのか? その他にも興味深いシーンが数々観られたのですが、検閲のもと限られた場所のみの撮影とはいえ、現地の人の表情を感じることができたのは面白かったです。どうやら、次回作の交渉も始まっているみたいなので、今度はもっと平壌の素顔に迫れる作品になることを期待しています。