経営デザインシート実践ガイド【KDS入門】

前回は、フォーキャストとバックキャストという2つの計画アプローチについてお話ししました。これらの考え方を実際の事業計画作成に活用する際に、非常に有効なのが「経営デザインシート(KDS)」という具体的なフレームワークです。

「計画を作りましょう」とはいえ、実際にどう進めればいいかわからない方も多いのではないでしょうか。経営デザインシートは、そんな悩みを解決する実践的なツールのひとつです。

今回は、経営デザインシート(通称KDS)の具体的な作成方法について詳しく解説します。

経営デザインシート(KDS)とは

KDSの全体構造

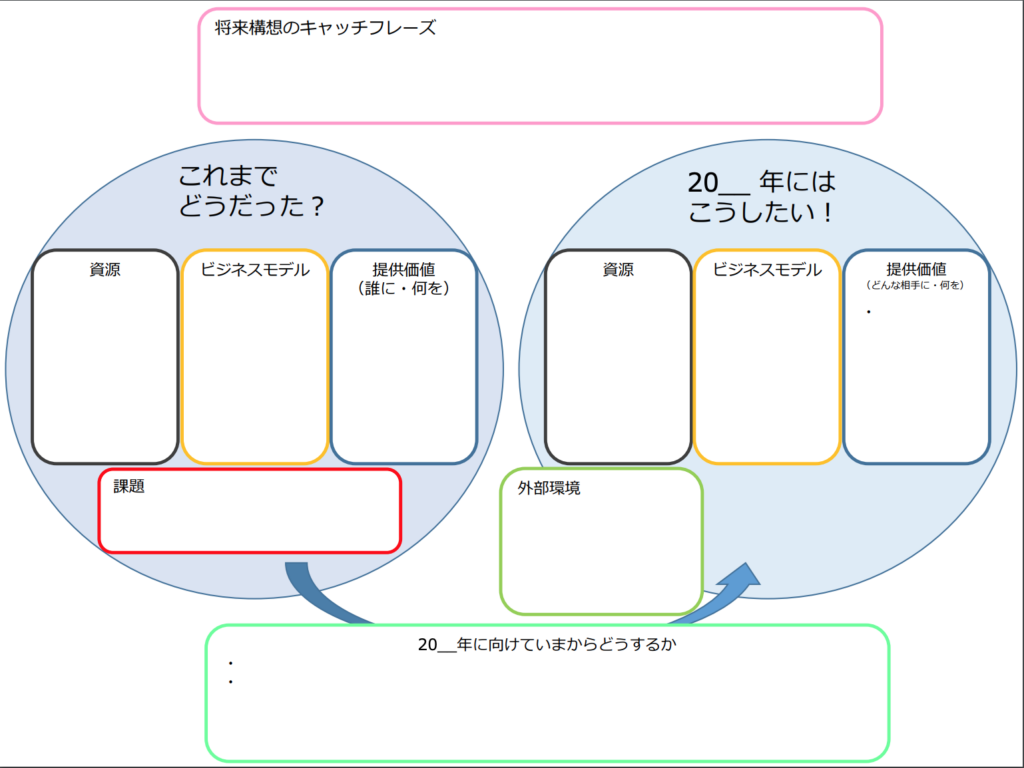

こちらが経営デザインシートになります。今回参考にしているのは簡易版と言われるものですが、他のものでも基本構成は同じで、4つのパートに分かれています:

- 一番上:ビジョン(目的・経営方針)のパート

- 左側:現在(これまで)のパート

- 右側:目標時点(これから)のパート

- 真ん中:そのためにすべきこと(移行戦略)のパート

今があって、目標があって、それをどう繋ぐのか——考え方はシンプルです。

従来の事業計画書との違い

一般的な事業計画書は「文章中心」で作成されることが多いですが、KDSは「視覚的」です。1枚のシートに重要な要素がすべて配置され、全体像を一目で把握できます。

また、従来の計画書は「作成すること」が目的になりがちですが、KDSは「実行すること」を前提とした設計になっているところも特徴です。(従来の計画書でも、本来はその目標に向けた実行についても書いていますが、なかなかわかりにくい・・・)

KDS作成の具体的手順

ステップ1:ビジョンパートから始める

どのケースでも一番最初に考えてほしいのが、一番上のビジョンのパートです。ここは、なぜその事業をやるのかという、あなた自身の想いの部分なので、これがブレるとこうじゃなかったのにという結果になりがちです。

ビジョンパートで明確にすべきこと:

- なぜこの事業をやるのか(事業の目的)

- どんな価値を社会に提供したいのか(社会的意義)

- 何を大切にして経営するのか(経営方針)

ステップ2:フォーキャストかバックキャストかを決める

さて、その次にどのパートを考えればいいのかになりますが、ここが前回説明したフォーキャストなのかバックキャストなのかの話と同じ部分です。これは、このデザインシートを活用するシチュエーションで変わってきます。

大きくは、課題解決なのか新規事業なのかで分かれるかなという感覚です。

課題解決の場合(フォーキャスト)

課題解決の場合はフォーキャストなので左側で現状をしっかり洗い出します。この時に重要になるのが「課題」の項目です。この時の課題設定に対する解決が今後の方向性になるからです。

左側(現在)で整理すべき要素:

- 現在の提供価値:今、顧客に何を提供しているか

- 現在のビジネスモデル:どのように収益を得ているか

- 現在の資産・リソース:人材、設備、資金、ノウハウなど

強み:現在持っている資源・能力・優位性 - 課題

課題となっている部分(重点的に分析)

ここは、これまでの課題環境の変化を見据えた現状の弱みや脅威から導き出します。

経営コンサルタントからの視点

自社のことについては経営者が一番知っていると言う意見をよく聞きます。しかし、我々が冷静な第三者目線で診断すると、経営者様の認識とは異なることが多くあります。我々専門家は真の課題設定を、これまで多くの企業を支援した中で得た知見を生かしておこなっていきます。この部分が、事業計画策定で専門家を活用するメリットでもあると言えます。

新規事業の場合(バックキャスト)

新規事業の場合は、バックキャストとなります。目的を達成するために、右側を使ってその事業が軌道に乗った時の姿をまず描きます。これは、フォーキャストで考えてしまうと、既存のしがらみに囚われてしまうため、新しい発想で飛躍することができないからです。

右側(未来)で描くべき要素:

- 目標時点での提供価値:将来、顧客にどんな価値を提供するか

- 目標時点でのビジネスモデル:どのような収益構造を構築するか

- 必要な資産・リソース:目標達成に必要な人材、設備、資金など

想定される強み:その時点で持っているべき競争優位性 - 外部環境:新しい取り組みを行う環境では、どのようなチャンスがあるか?リスクがあるか?

ステップ3:反対側のパートを作成

この後に、反対側のパートを作っていきます。フォーキャストであれば課題解決した後のあるべき姿になります。バックキャストの場合は、そのまま素直に今の状況になりますが、この時はそこまで重要視しなくていいと思います。

ステップ4:移行戦略(真ん中のパート)を設計

この二つが揃ったら、真ん中のパートであるべき姿とのギャップを埋めるために必要なことを行っていきます。デザインシート上は箇条書きでアクションプランを書く形でいいと思います。そのアクションプラインを詳細かすると以下のような要素に分解していくことができます。このアクションプランを考える時に、左側の課題を解決することを念頭においてください。

移行戦略で検討すべき要素:

- 具体的な取り組み内容

- 実施時期・スケジュール

- 必要な投資・コスト

- 想定されるリスクと対策

- 成果指標・KPI

提供価値の設計方法

この経営デザインシートで、一番重要なのはどこかというと、左右それぞれにある、「提供価値」の部分です。この提供価値があるからこそ、そのビジネスの目標を達成できるし、ビジネスモデルが成り立つ(その価値を認める顧客がいるため、売れる)と考えられますね。

ドメインで表現する

この価値の考え方は、基本的にはドメイン(誰に、何を、どのように)で表現すればいいです。

ドメインの3要素:

- 誰に(ターゲット顧客)

- 何を(提供する商品・サービス)

- どのように(提供方法・チャネル)

この価値が明確になると、そのビジネスモデルを外部に向けて説明しやすくなります。

価値設計の実践例

例:地域密着型のIT支援サービス

誰に:中小企業の経営者(特に50代以上でITに不安を感じている方) 何を:ITツール導入の伴走支援とデジタル化による業務効率化 どのように:経営者と同じ目線に立った分かりやすい説明と段階的なサポート

経営コンサルタントからの視点

多くの経営者が「価値」を漠然と捉えがちですが、ドメインの3要素で具体化することで、自社の独自性が見えてきます。特に「どのように」の部分で、他社との差別化を図ることが重要です。価値が曖昧だと、顧客にとって「なぜあなたの会社を選ぶべきか」が伝わりません。

ビジネスモデル構築と資産整理

ビジネスモデルの検討

提供価値が明確になったら、それをどのような仕組みで収益に変えるかを考えます。

収益モデルの種類:

- 販売モデル:商品・サービスの直接販売

- サブスクリプションモデル:継続的な月額・年額課金

- コミッションモデル:仲介手数料による収益

- フリーミアムモデル:基本無料+有料オプション

資産・リソースの整理

目標達成に必要な資産を整理します:

有形資産:

- ヒト:必要な人材とスキル

- モノ:設備、機器、在庫など

- カネ:運転資金、設備投資資金

無形資産:

- ノウハウ・技術(知財など)

- 顧客リスト・ネットワーク

- ブランド・信頼性

- システム・データ

実行計画への落とし込み

PDCAサイクルの組み込み

この時に、真ん中のパートの取り組みが現実的ではない場合は見直しを図っていきます。この場合の見直しはフォーキャストとバックキャストでその捉え方は変わってきます。

フォーキャストの場合:未来の予測(課題解決)が甘いということになります。

バックキャストの場合:本当に到達することができないのか?(できるための方法の検討が甘い)のか、こうありたいということ自体のハードルがものすごく高いのではないかということになります。

継続的な見直しプロセス

以前お伝えした通り、現実はフォーキャスト的に現状から未来を見ることと、未来から現状を見ることを何度も繰り返して、真ん中のパートと、右側のパートの見直しを繰り返していくことになります。

ただし、できることを小さくしすぎて、あまりにも当初の目的を達成できないほどの内容になってしまうのは避けたいです。そのために、一番上の目標・ビジョンに近づくことができるのかは確認していくことが必要です。

よくある課題と解決策

課題1:「完璧を求めすぎて進まない」

解決策:まずは現時点でわかることから始めましょう。KDSは「完成品」ではなく「作業シート」です。新しい情報が得られたら随時更新していけばよいのです。

課題2:「現実と理想のギャップが大きすぎる」

解決策:移行戦略を細かく分解し、段階的なマイルストーンを設定します。一度に大きな変化を求めず、着実に進歩できる計画に調整しましょう。

課題3:「関係者の合意が得られない」

解決策:KDSの視覚的な特性を活かし、関係者と一緒にシートを見ながら議論します。文章の計画書より合意形成がしやすいのがKDSの利点です。

課題4:「定期的な見直しができない」

解決策:月次や四半期の定例会議で必ずKDSを確認する仕組みを作ります。実績と計画の乖離を早期に発見することが重要です。

KDS作成で重要なポイント

1. ビジョンの一貫性を保つ

どんなに状況が変わっても、一番上のビジョンパートは基本的に変更しないことが重要です。これが変わってしまうと、全体の方向性がブレてしまいます。

2. 価値の具体性を追求する

「顧客満足を向上させる」ではなく「○○業界の□□に困っている経営者に、△△というサービスを、◇◇という方法で提供する」というレベルまで具体化しましょう。

3. 実行可能性を常に意識する

理想的な計画も、実行できなければ意味がありません。自社の能力とリソースを正確に把握し、現実的な計画を立てることが大切です。

KDS作成の実際のメリット

全体像の把握

1枚のシートで事業の全体像が把握できるため、どの部分に課題があるのか、どこを優先すべきかが一目瞭然になります。

関係者との共有

従業員、取引先、金融機関など、様々な関係者に対して効率的に事業内容を説明できます。特に融資申請時には、金融機関から高く評価されることが多いです。

意思決定の迅速化

日々の判断に迷った時、KDSという羅針盤があることで、「ビジョンに近づく判断かどうか」を基準に素早く決断できます。

【専門家による高度なKDS策定支援】

ここまで経営デザインシートの基本的な作成方法をお伝えしましたが、実際に効果的なKDSを作成するには、豊富な経験と専門的な知識が必要です。

特に以下のような場合は、専門家のサポートを受けることをお勧めします:

- 複雑な事業構造で整理が困難

- 大規模な事業転換を計画している

- 資金調達と連動した計画が必要

- 複数の関係者との合意形成が必要

- 業界特有の課題への対応が必要

そんな時は、何度も経営デザインシートの作成に取り組むことでやり方のコツを掴めていけると思うのですが、そんなにこれを作る機会はないでしょうから、そこの支援として専門家を活用していくのは有効だと思います。

経営デザインシートは優れたツールですが、本当に成果につながるKDSを作成するには、深い専門知識と豊富な実務経験が必要です。

Nordlys合同会社では、経営コンサルタントとして数多くの経営デザインシート策定を支援してきた実績をもとに、お客様の事業に最適な経営デザインシートの作成をサポートいたします。

経営デザインシート策定支援サービス

事業状況に応じたカスタマイズ

- 業界特性を踏まえたKDS設計

- 複雑な事業構造の整理・可視化

- 多角化事業の統合的戦略策定

資金調達と連動したKDS作成

- 金融機関が評価するKDSの要件

- 投資家向けプレゼンテーションとの連携

- 補助金申請書類との整合性確保

継続的な戦略見直し支援

- 定期的なKDS更新・改善

- 市場環境変化への迅速な対応

- 新たな事業機会の発見・評価

関係者との合意形成サポート

- 取締役会・株主総会での説明資料作成

- 従業員へのビジョン浸透支援

- 取引先との戦略的連携構築

このようなお悩みを解決します

✓ KDSを作ったが、実行に移せない ✓ 関係者の合意が得られず、計画が進まない ✓ 市場環境の変化に対応できていない ✓ 複数事業の統合的戦略が描けない ✓ 資金調達のための説得力のある計画が必要

まずは現状の課題と目標をお聞かせください。貴社に最適なKDS策定支援プランをご提案いたします。

この記事は、経営コンサルタントとして数多くの経営デザインシート策定を支援してきた実務経験をもとに作成されています。より詳しい経営デザインシートの作成支援や高度な戦略策定をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。